《现代医用影像学》2025年8月第34卷第8期

超声引导下聚桂醇注射治疗头颈部大囊型淋巴管畸形的回顾性分析

季敏娴1,董广源3,周建群1,许咪咪2*

1.暨南大学附属广东省第二人民医院 健康管理科 (广东广州 510310)

2.广东省人民医院 耳鼻咽喉头颈外科 (广东广州 510080)

3.深圳市龙岗区人民医院 健康管理科 (广东深圳 518100)

摘要:目的:探讨超声引导下聚桂醇注射在大囊型头颈部淋巴管畸形中的治疗效果。

方法:回顾性分析行超声引导下硬化剂注射的头颈部大囊型淋巴管畸形 7例患者的临床资料,比较术前与术后 3个月、术后 6个月患者淋巴管畸形上下径,左右径、前后径变化情况,并计算比较其体积变化情况。

结果治疗效果明显,显效2例,有效 4例,显效率为 28.57%,有效率为 58.14%,总有效率为 86.71%。

结论:超声引导下聚桂醇注射对大囊型头颈部淋巴管畸形的治疗效果确切。

关键词:超声;聚桂醇;头颈部;淋巴管畸形;大囊型

淋巴管畸形(lymphatic ?malformations,LM)是由于淋巴系统发育异常而导致的良性肿瘤,可以发生在身体的任何部位,但通常发生在淋巴管丰富的部位,尤其是头颈部[1]。由于孤立的淋巴囊不能与外周引流通道融合而致囊性淋巴管畸形,形态类型分为三种:大囊型、微囊型和混合型。其中大囊型LM由体积≥2cm3的一个或多个囊构成,而微囊型LM则由多个体积 <2cm3的囊腔构成,二者均有的称之为混合型[2]。

目前大囊型淋巴管畸形的治疗方法有手术切除、硬化剂注射等。但手术切除创伤较大,且有神经损伤、瘢痕形成、出血、感染等并发症。因此具有创伤小、操作简便、安全性高、美观等优点的超声引导下硬化剂注射治疗方式正在被普及[3],但是聚桂醇在头颈部大囊型淋巴管畸形中的应用研究较少,聚桂醇的配比浓度及注射剂量也没有统一标准。因此,本研究采用聚桂醇泡沫硬化剂治疗头颈部大囊型淋巴管畸形。收集的 7例头颈部大囊型淋巴管畸形患者均采用超声引导下聚桂醇注射治疗,现报告如下。

一、 资料与方法

1.1 临床资料

对 2016年 1月至 2021年 12月广东省第二人民医院健康管理科和广东省人民医院耳鼻咽喉头颈外科收治的 7例头颈部大囊型 LM患者的临床资料进行回顾性分析。在这些患者中,男性 5例,女性 2例;年龄(15.14±13.88)岁;颈部 4例,颌面部3例。

纳入标准:(1)头颈部局灶性淋巴管畸形,超声、MRI或 CT增强检查确诊为大囊型淋巴管畸形;(2)患者或家属有意愿进行微创治疗;(3)患者或家属愿意接受反复治疗 2次及以上;(4)术前检查无手术禁忌证。排除标准:全身性或弥漫性病变。

1.2 方法

1.2.1 术前准备通过完善核磁共振检查,以确定肿瘤的位置、性质、大小及与周围组织的关系;术前进行血常规检查、肝肾功能测定、凝血功能、心电图、X线胸部检查,对符合纳入标准者的患者,在超声引导下进行聚桂醇注射治疗。

1.2.2 手术方法6岁以下患儿均需在全身麻醉下接受超声引导的聚桂醇注射治疗;对于 6岁以上儿童,麻醉方式则视其配合程度而定,可选择局部或全身麻醉;成人患者常规采用局部麻醉。手术前需建立静脉通道。麻醉后,根据手术部位选择合适的体位,进行消毒和铺巾后,将聚桂醇以 1∶4的比例和空气混合,并将两个注入器接口与一个三通管连接成 90°夹角。然后将两个注射器内的液剂往返推送 10次产生泡沫,保留一部分原液备用。在 B超定位下进针,监测进针路径和针尖位置。在针尖到达囊腔内时尽可能地吸出囊内液体。聚桂醇原液反复冲洗2~3次,注入聚桂醇泡沫并将其保留在囊腔中。对于有多个囊腔的 LM患者,超声下判断各囊腔间是否沟通,如囊腔间没有沟通,则行多点穿刺注射硬化剂,如囊腔间互相沟通,则将泡沫硬化剂注入较大囊腔,用超声监测药物的分散情况,尽量使药物分散到各个囊腔使其充分接触囊壁。

1.2.3 术后处理如患者有术后发热,体温低于 38.0℃时,予物理降温、密切观察;如体温超过 38.0℃,则根据情况服用退烧药。如术区有肿胀,根据情况予以局部冰敷治疗,其他并发症要根据需要进行相应的对症治疗。

1.2.4 疗效标准疗效判定标准如下:显效:病灶体积缩小率大于 90%;有效:体积缩小幅度大于 50%;疗效不显著:体积缩减幅度不足 50%;治疗无反应:病灶体积未出现明显减小。总有效率 =有效率 +显效率。

1.2.5 随访办法术后 3个月和 6个月进行复查,内容包括:症状、局部外观、触诊包块变化及 MRI测量包块体积,各项指标均需与术前进行比较。

二、结果

2. 1 治疗过程

7例中,全身麻醉 4例,局部麻醉 3例。平均治疗 3次,其中治疗 2次 4例,治疗 4次 2例,治疗 5次 1例。按瘤体位置及累及范围划分,2例累及咽旁及腮腺区,1例累及颈鞘旁及椎前间隙,3例累及胸锁乳突肌前缘,1例累及颌下,未见累及双侧舌骨上区及下区的病例。包块最大体积为 56mm×39mm×53mm,最小为 38mm×35mm×6mm。

2. 2 并发症

1例术后发热;2例术后囊内出血,1例局部感染,予抗感染治疗后好转;无过敏反应,所有病例均未出现局部组织坏死现象。

2.3 治疗及随访结果

患者在治疗后第 3个月和第 6个月接受随访。随访期间评估疗效,结果为:2例显效,4例有效,显效率为 28.57%,有效率为 58.14%,总有效率为 86.71%。

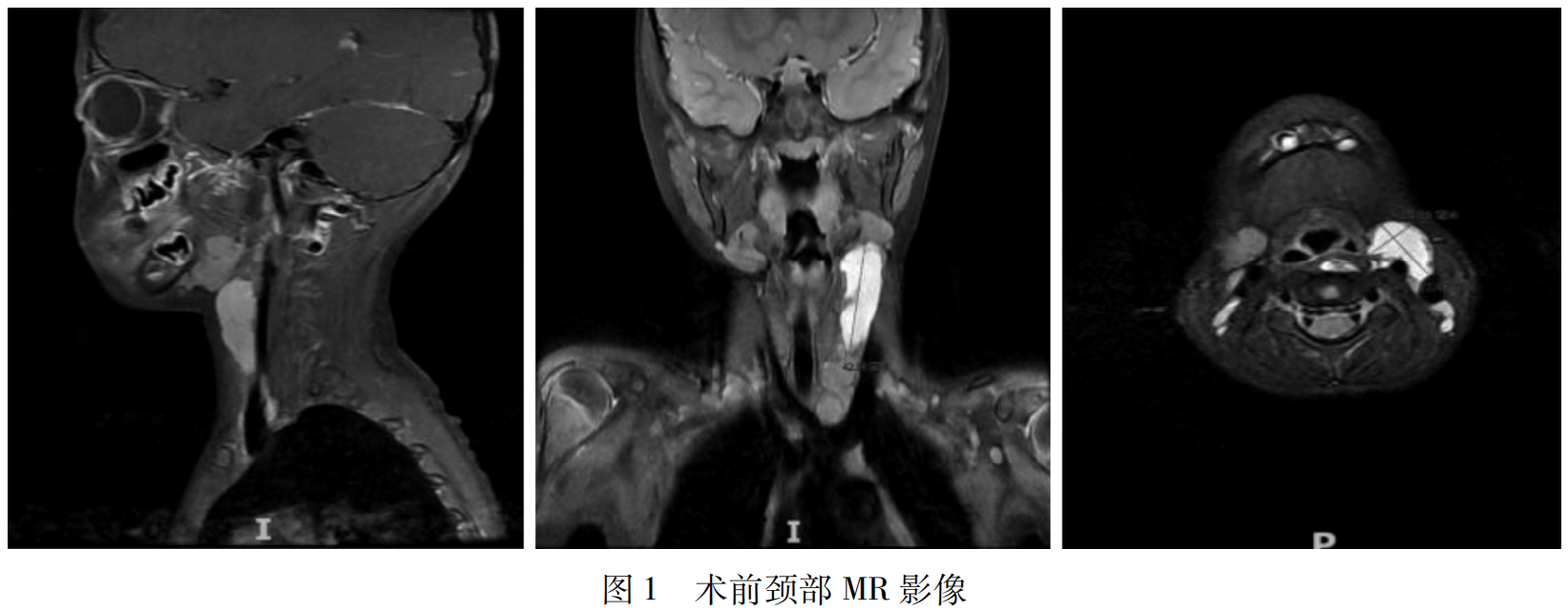

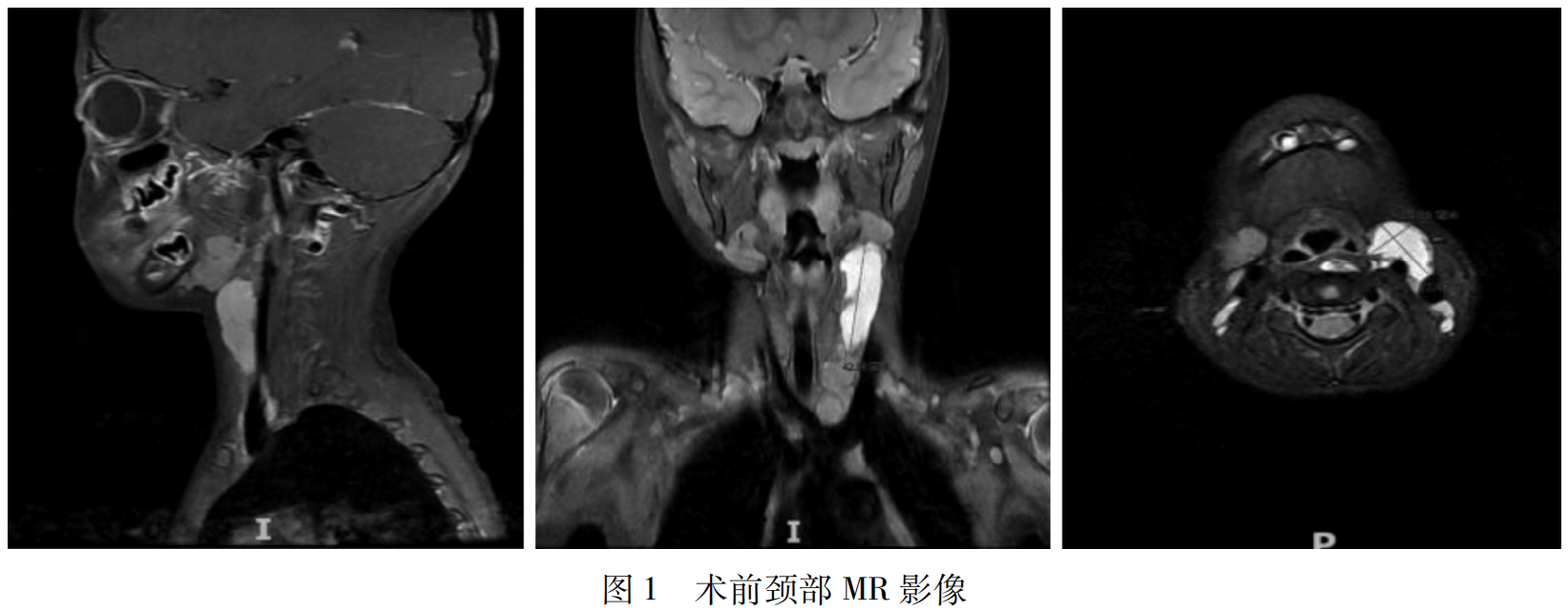

典型病例:患者,女,5岁 2个月,主诉:发现左上颈部肿物 1月余。诊断:淋巴管畸形(大囊型,左侧颈鞘咽后)。如图 1所示,治疗前颈部 MR增强提示,左侧颈部多发囊状异常信号并融合,累及左颈II-Ⅲ区,较大者位于颈动脉鞘区,大小约42.89mm×22.47mm×15.39mm,共行超声引导下聚桂醇注射治疗5次。

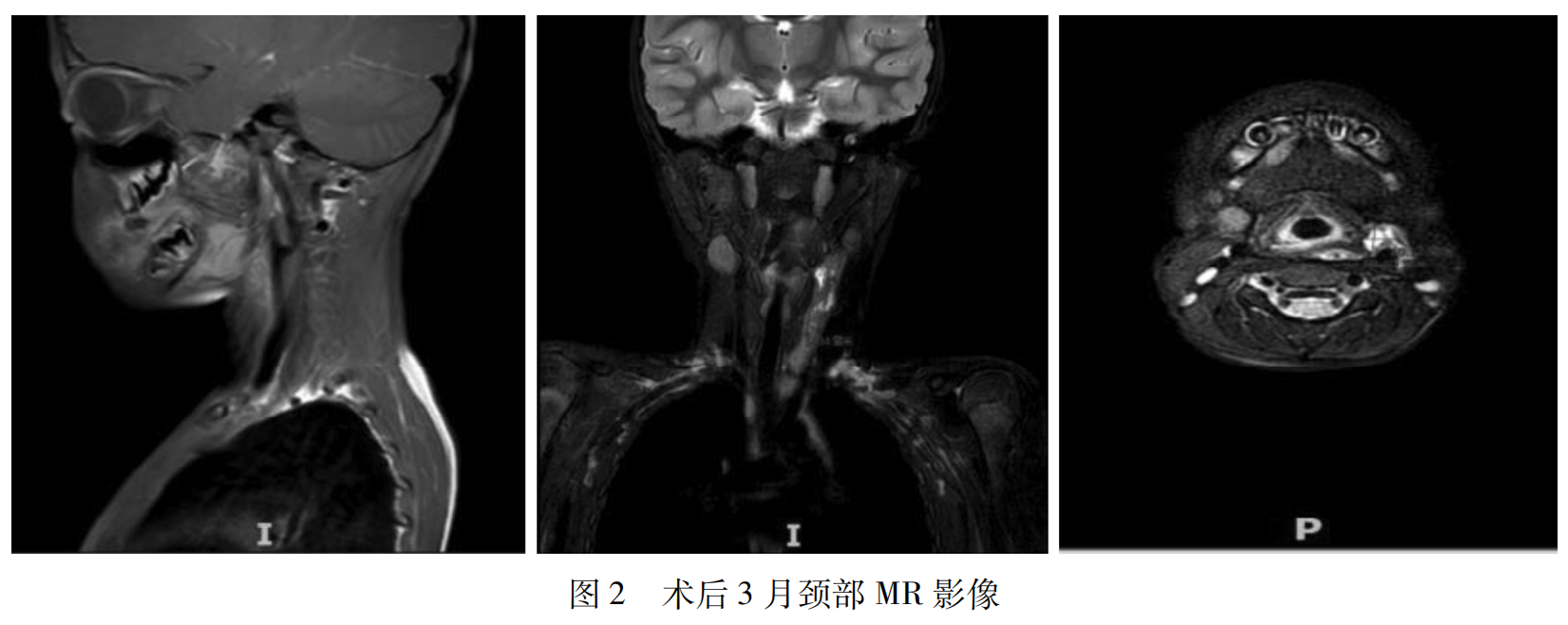

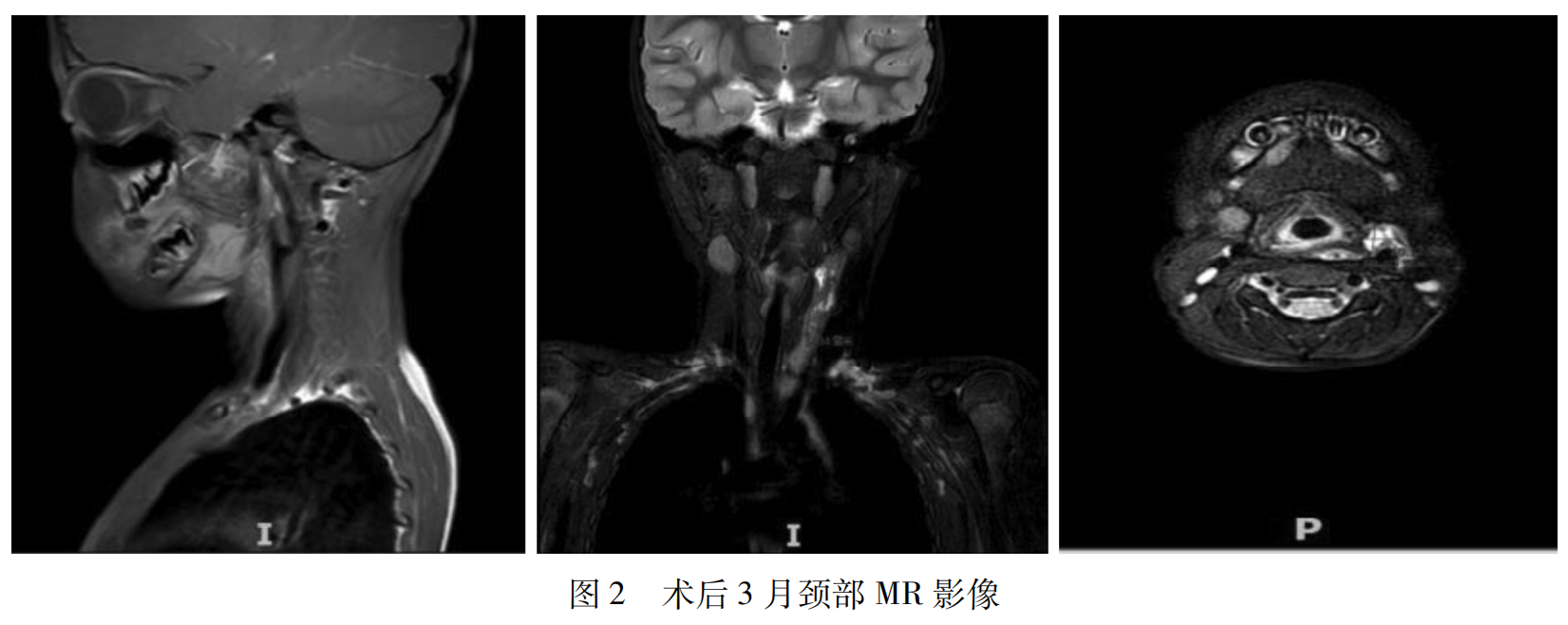

术后 3个月复查,视诊左侧颈部无明显肿块,体格检查左侧颈部肿块体积较前明显减小。颈部核磁共振检查,见图 2,左侧囊状异常信号范围较治疗前明显减小,大小约 34.34mm×10.12mm×10.40mm,体积较治疗前减小约 75.63%,治疗效果明显。

三、 讨论

淋巴管畸形是一种胚胎期脉管发育异常的疾病,发病率为 1/2000~1/4000,没有明显性别及种族差异,多发生在具有淋巴管网的身体部位,其中约 75%病变发生在头颈部[1]。

目前其发病机制尚不明确,有学者认为 LM与特定细胞中散在发生的遗传异常有关[4]。在 94%的LM患者中发现编码 PIK3酶催化亚单位的 PIK3CA存在突变,但 PIK3CA突变和 LM的关系还有待进一步研究[5]。

影像学检查在诊断和确定 LM以及与邻近结构的关系中必不可少,囊腔的大小决定了其分型。在超声检查中,大囊性 LM由低回声或无回声的多房囊腔组成,由细小间隔隔开,可在囊内观察到液平,有时可观察到不均匀回声,这可能是囊内出血或感染使囊液中蛋白质含量升高引起。在彩色多普勒超声检查中,LM囊内无血流回声,但间隔内可检测到高阻性的动脉或静脉血流。MRI显示边界清楚的分叶状分隔肿块,T1为低信号,T2为高信号。当囊液中存在较多蛋白质或出血时,LM在 T1和T2加权序列上偶尔出现不同的信号强度。合并炎症可导致明显的间隔增强和外周强化[6]。

过去,外科切除是淋巴管畸形的首选疗法,该病曾被视为易复发的良性肿瘤。超声引导下硬化剂注射治疗方法具有以下优势:(1)不易损伤周围的神经、血管、腺体、肌肉等组织结构,超声引导下定位准确;(2)对大囊型 LM具有良好的效果,治愈率高;(3)操作简单,安全性高;(4)没有明显的疤痕[7]。基于对淋巴管畸形病理机制理解的深化,经皮介入硬化治疗逐渐成为淋巴管畸形治疗的新方向。

硬化药物的作用机制在于,硬化药物可能破坏淋巴管内皮细胞,使淋巴管纤维化,实现治疗目的。常用药物有博莱霉素和无水乙醇等。博来霉素具有潜在致肺纤维化风险[8],而无水乙醇作用强烈,有引发血管栓塞或者组织坏死的风险[3]。

聚桂醇又名聚多卡醇,是一种表面活性剂,其作用机制是聚桂醇注入囊内以后,可快速使细胞蛋白质析出,破坏细胞双分子层,从而破坏囊壁内皮细胞,并产生无菌性炎症,导致囊壁上皮细胞坏死、纤维化,使囊腔永久闭塞而达到治疗目的。聚桂醇亦称聚多卡醇,作为一种表面活性物质,其被注入囊腔后,迅速使细胞蛋白质变性析出,瓦解细胞膜双分子层结构,进而损伤囊壁内皮细胞,诱发无菌性炎症反应。此过程最终导致囊壁上皮细胞坏死、纤维化,实现囊腔永久性闭塞,达到治愈目的。聚桂醇具有良好的发泡性能,可增加与注射部位的作用面积,且不对周围组织造成损害,与同类硬化剂相比,更小剂量的聚桂醇硬化剂即可取得与相似硬化剂相同的效果,起效时间也相对延长,并能发挥出很好的疗效。聚桂醇偶有出现呼吸困难、注射部位感觉损害等情况。其不良反应的发生与药物的注射剂量、注射方法及使用浓度有关。当采用小剂量、多点注射聚桂醇时可明显减少不良反应的发生率[9,10]。

因此,本研究中选择的淋巴管畸形治疗的方法是利用 Tessari法配制 1%聚桂醇(液气比例为1∶4),单次注射剂量上限为 40mL。本研究中纳入的 7例大型囊型 LM,鉴于 LM 多位于神经血管密集区,非引导穿刺极易伤及周边组织。因此,本研究在超声引导下进行穿刺,确保泡沫被精确施用于 LM 囊腔内,减少对周围组织的损伤。对患者进行了为期3个月到 6个月的随访,结果证明治疗效果令人满意。本研究认为超声引导下 1%聚桂醇注射液注射作为头颈部大囊型 LM的一种治疗方法,其优势在于微创、安全、有效,且并发症少,具有广阔的临床应用前景。但本研究样本规模较小,其长期疗效和普适性有待进行更大规模样本的长期跟踪调查。

综上所述,超声引导下聚桂醇注射治疗对大囊型头颈部淋巴管畸形的治疗效果确切,且安全、微创、并发症少,值得临床推广。