《中国民康医学》2025年4月第37卷半月刊第7期

硬化剂注射联合经导管动脉栓塞治疗富血供型血管瘤患儿的效果

代艳丽 1,刘博文 2,代升平 3,贺双华 1(1. 郑州市管城中医院皮肤科,河南 郑州 450003;2. 郑州市颐和医院超声诊断科,河南 郑州 450003;3. 河南省中医研究院附属医院心内科,河南 郑州 450003)摘要:目的:观察硬化剂注射联合经导管动脉栓塞(TAE)治疗富血供型血管瘤患儿的效果。

方法:回顾性分析 2018 年 10 月至 2022 年 1 月该院收治的 103 例富血供型血管瘤患儿的临床资料,根据治疗方法不同将其分为对照组(n=46)和研究组(n=57)。对照组给予 TAE 治疗,研究组在对照组基础上联合硬化剂注射治疗。比较两组临床疗效、血管瘤严重程度 [ 血管瘤活动性和严重性评分量表(HASI)] 评分和瘤体深度、不良反应发生率和 1 年复发率。

结果研究组治疗总有效率为 94.74%(54/57),高于对照组的 80.43%(37/46),差异有统计学意义(P<0.05);治疗后 6 个月,两组血管瘤严重程度评分和瘤体深度均低于治疗前,且研究组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后 1 年,研究组复发率为 1.75%(1/57),低于对照组的 15.22%(7/46),差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:硬化剂注射联合 TAE 治疗富血供型血管瘤患儿可提高治疗总有效率,以及降低血管瘤严重程度评分、瘤体深度和 1 年复发率的效果优于单纯 TAE 治疗。

关键词:经导管动脉栓塞;硬化剂;注射;富血供型血管瘤;复发。

血管瘤是好发于婴幼儿时期的血管性良性肿瘤,因皮下组织血管内皮细胞异常增生所致,部分血管瘤可自然消退,但体积较大、生长迅速的血管瘤有破裂出血的风险 [1-2]。手术切除、介入栓塞、硬化剂注射等均可应用于血管瘤的治疗中,但富血供型血管瘤因瘤体内动静脉交通及回流通道发达,瘤体内的药物可快速回流全身,增加临床治疗难度 [3-4]。本文观察硬化剂注射联合经导管动脉栓塞(TAE)治疗富血供型血管瘤患儿的效果。

一、资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析 2018年 10月至 2022年1 月本院收治的 103 例富血供型血管瘤患儿的临床资料。纳入标准:符合《血管瘤和脉管畸形诊断和治疗指南(2016 版)》中富血供型血管瘤诊断标准 [5];经彩色多普勒超声、数字减影血管造影(DSA)等检查确诊;临床资料完整。排除标准:对硬化剂过敏;穿刺部位破溃感染;合并严重凝血功能障碍;合并严重心功能不全。根据治疗方法不同将其分为对照组(n=46)和研究组(n=57)。对照组男 24 例,女 22 例;年龄 0.5~5.0 岁,平均(2.39±0.84)岁;血管瘤部位:头面部 26 例,四肢和躯干 20 例;血管瘤类型:毛细血管瘤 34 例,海绵状血管瘤 7 例,蔓状血管瘤 5 例。研究组男28 例, 女 29 例; 年龄 0.5~5.0 岁, 平均(2.45±0.92)岁;血管瘤部位:头面部 32 例,四肢和躯干 25 例;血管瘤类型:毛细血管瘤 40 例,海绵状血管瘤 9 例,蔓状血管瘤8例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

两组均完成术前检查,通过 DSA 明确病灶部位、形态、大小及血管瘤供血动脉、引流静脉及血流动力学,评估危险吻合支。在此基础上,对照组采用 TAE 治疗。全身麻醉后,采用Seldinger 技术经股动脉穿刺置入动脉鞘,全身肝素化预防血栓。使用微导管结合导丝引导微导管和微导丝(0.27mm)直达病变部位供血动脉,注意避开危险吻合支和重要血管分支,造影确认导管位置及血管瘤供血范围。选用明胶海绵颗粒或聚乙烯醇微粒作为栓塞剂,采用低压流控法缓慢注入栓塞剂,实时 DSA 监测栓塞程度,以血流速度明显减慢(栓塞 60%~90%)为终止标准,避免过度栓塞导致正常组织缺血。

研究组在对照组基础上联合硬化剂注射治疗。TAE 步骤同对照组,将聚桂醇注射液制成泡沫硬化剂(2 mL 聚桂醇原液∶ 6 mL 空气),用三通阀连接反复推送制成均匀泡沫硬化剂,备用。介入栓塞治疗完成后,消毒血管瘤区域皮肤,使用 7 号头皮针从多个角度穿刺血管瘤内部,经头皮针造影明确瘤腔,透视下注入泡沫硬化剂混合物,见硬化剂弥散均匀且覆盖瘤体主要血窦,可停止注射;注射过程中,若瘤体表面颜色由红润转为苍白或暗红,且触诊时瘤体张力明显降低(由饱满变软),提示血管内皮损伤和血栓形成,可停止注射。对于体积较大的血管瘤,超声引导下注射泡沫硬化剂后再给予少量无水乙醇,破坏血管壁。术后术区加压包扎。两组均随访 12 个月。

1.3 观察指标

(1)比较两组临床疗效。参考《血管瘤和脉管畸形诊断和治疗指南(2016 版)》评估 [5],超声检查显示瘤体表面颜色变暗,瘤体内血流基本消失,无复发为治愈;瘤体内血流明显减少,瘤体体积缩小≥ 75% 为显效;瘤体体积缩小25%~75%为有效;瘤体体积缩小 <25%或体积增大,瘤体形态、颜色等无变化或颜色变为鲜红为无效。总有效率 =(治愈 + 显效 + 有效)例数 / 总例数×100%。(2)比较两组治疗前后血管瘤严重程度评分和瘤体深度。采用血管瘤活动性和严重性评分量表(HASI)评估血管瘤严重程度,总分 0~13 分,评分与血管瘤严重程度呈正比 [6]。采用彩色多普勒超声检测瘤体深度。(3)比较两组不良反应发生率和 1 年内复发率。复发判定标准:同部位经治疗消失的血管瘤再次出现或治疗后瘤体体积缩小 75%以上的血管瘤瘤体持续增大为复发。

1.4 统计学方法

应用 SPSS 25.0 软件进行统计学分析,计量资料以(-x±s)表示,采用 t 检验,计数资料以率(%)表示,采用 χ2?检验,以 P<0.05为差异有统计学意义。

二、 结果

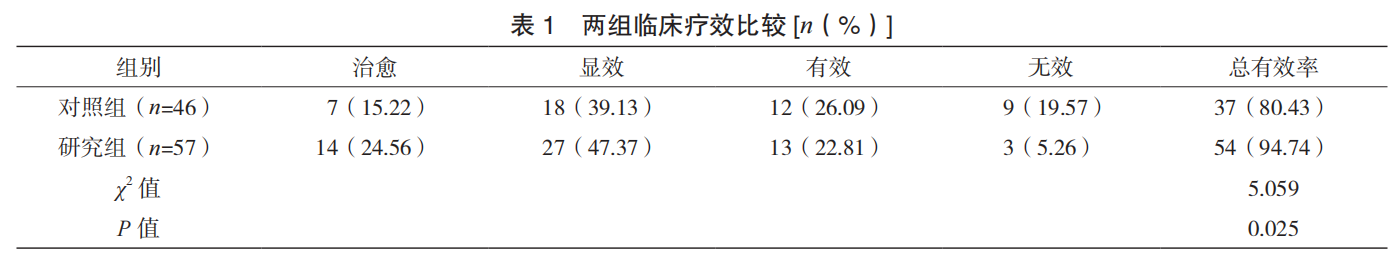

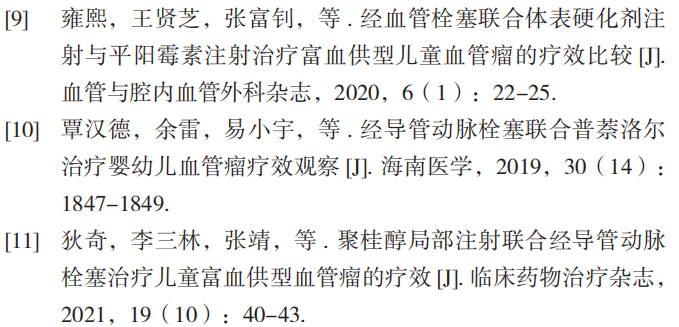

2. 1 两组临床疗效比较

研究组治疗总有效率为94.74%(54/57),高于对照组的 80.43%(37/46),差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

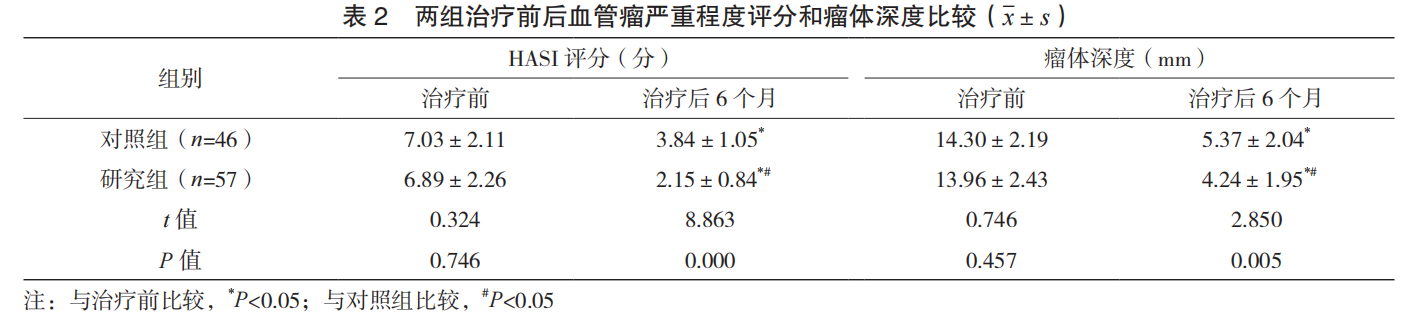

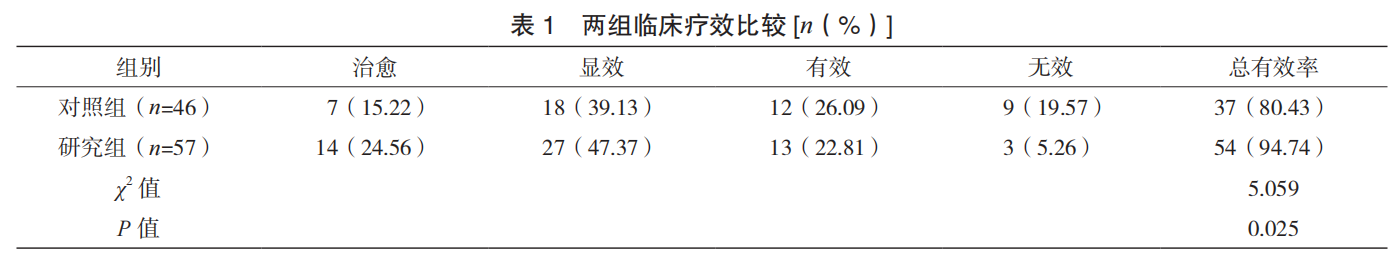

2. 2两组治疗前后血管瘤严重程度评分和瘤体深度比较

治疗前,两组 HASI 评分、瘤体深度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后 6 个月,两组 HASI 评分、瘤体深度均低于治疗前,且研究组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

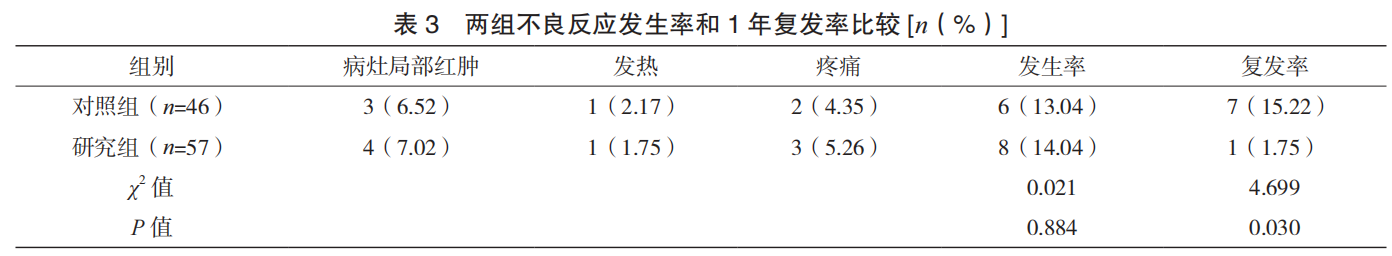

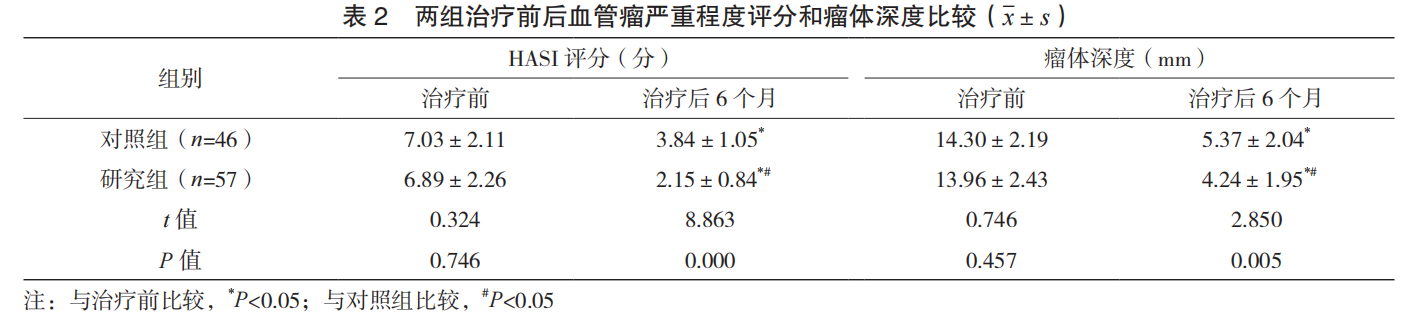

2.3 两组不良反应发生率和 1 年复发率比较

研究组不良反应发生率为 14.04%(8/57),对照组不良反应发生率为 13.04%(6/46),两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1 年,研究组复发率为 1.75%(1/57),低于对照组的15.22%(7/46),差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

三、 讨论

血管瘤是婴幼儿时期血管内皮细胞异常增生导致的血管性良性肿瘤,临床治疗该病的方法较多,其中血管栓塞已经成为主要的治疗方式之一 [7-8]。TAE 是经导管向靶血管内注入或送入栓塞物质,使血管闭塞,促进血管瘤纤维化,从而达到预期治疗目的,但富血供型血管瘤动静脉交通及回流通道发达,导致治疗效果不佳 [9]。

本研究结果显示,研究组治疗总有效率高于对照组,HASI 评分、瘤体深度和 1 年复发率均低于对照组。分析原因为硬化剂注射后可阻断血流并损伤血管瘤内皮细胞,诱发无菌性炎症反应,促进组织纤维化,达到抑制血管瘤生长,使血管瘤体积变小的目的 [10]。此外,血管栓塞后可阻断血管瘤瘤体组织的血供,避免药物经微小动静脉交通或回流通道快速回流全身,可提高 TAE 治疗效果,有效减小血管瘤体积和浸润深度,进而降低复发率 [11]。本研究结果同时显示,两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义。提示联合硬化剂注射治疗未增加安全风险。

综上所述,硬化剂注射联合 TAE 治疗富血供型血管瘤患儿可提高治疗总有效率,以及降低血管瘤严重程度评分、瘤体深度和 1 年复发率的效果优于单纯 TAE 治疗。